こちらは旧ページになります。

新しいページはこちらになっています。

This is Old page. New page is here.

玉川研究室では、国内外の研究機関と協力しながら、以下に挙げられるような、様々なX線ガンマ線の宇宙観測計画に取り組んでいます。

- X線偏光天体物理学の開拓「IXPE」

- 人工衛星を用いた宇宙実験をもっと身近に「NinjaSat」

- 激動するX線宇宙の姿をモニターする全天X線監視「MAXI」

- 宇宙高温プラズマの精密分光観測「XRISM 衛星」

- 月環境調査用検出器「Lunar-RICheS」

これより下では、それぞれのミッションについて、紹介していきます。

X線偏光天体物理学の開拓「IXPE」

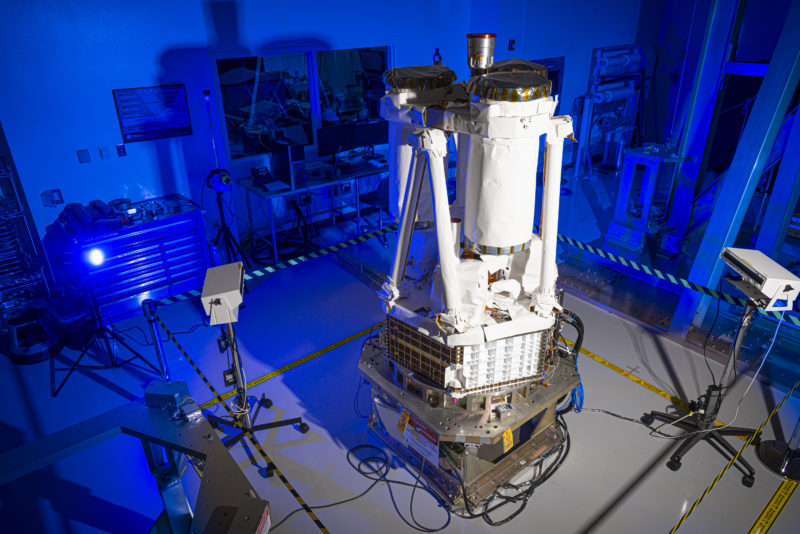

Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) は、NASAが主導する世界初の高感度X線偏光観測衛星で、2021年12月9日に打ち上げられました。玉川研究室ではイタリアグループと協力し、X線偏光計の心臓部となる、ガス電子増幅フォイル (GEM) を提供しています。

IXPE衛星は、強磁場中性子星やブラックホールなどが放出するX線の「偏光」を計測することで、量子電磁力学 (QED) が予想する真空偏極や、時空間の歪みなどを観測から検証することができます。X線偏光は、これまでとは全く次元の異なる新しい観測量です。IXPE衛星により、「X線偏光天体物理学」分野を開拓し、誰も見たことがない新しい宇宙の姿をとらえることを目的とします。(画像 Credit: Ball Aerospace)

こちらのプレスリリースもご覧ください。https://www.riken.jp/pr/news/2021/20211208_2/index.html

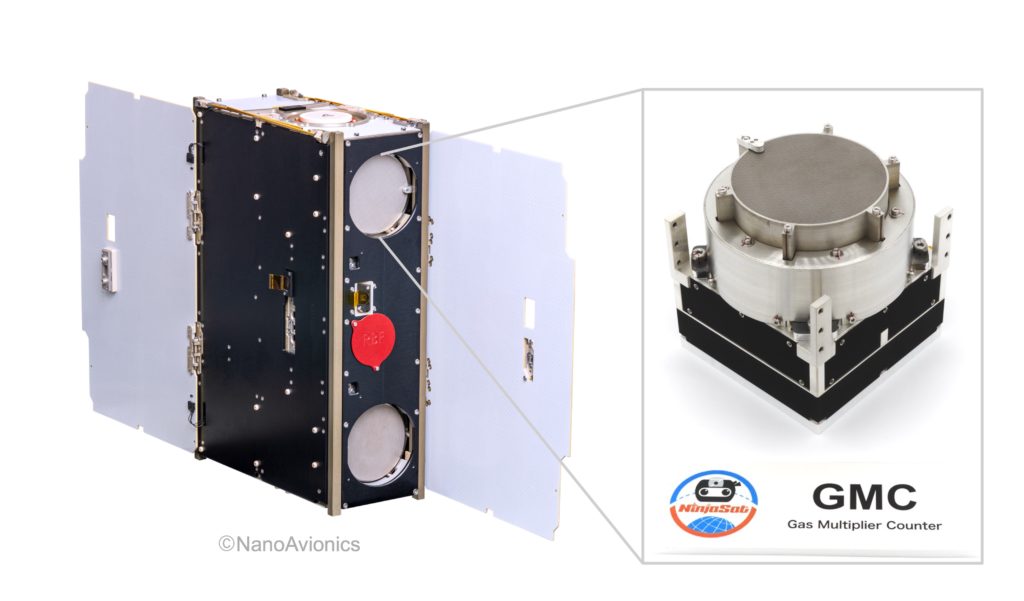

人工衛星を用いた宇宙実験をもっと身近に「NinjaSat」

NinjaSat は理研が中心となって開発している、6Uキューブサット規格 (*) の超小型X線天文衛星です。理研が JAXA と共同で運用する MAXI の発見した明るいX線天体を、地上の望遠鏡と協力し、長時間占有観測することで、ブラックホール等に落ち込む物質の振る舞いを研究します。小さくても、大型衛星と同様の機能を実装し、優れた科学観測ができます。搭載されるX線検出器は全て我々の手で、衛星は民間企業と協力して製作しています。2023年11月に高度 500 km の軌道に打ち上げ予定です。科学の広い分野をカバーする理研の特徴を活かして、将来的にはこのような民間企業の超小型衛星を利用し、宇宙科学だけでなく、宇宙における生物・医科学実験や化学実験を1-2年の短いサイクルで実施することを目指します。(画像は、NinjaSatとそれに搭載するX線検出器(GMC) Credit: 理研)

(*) 6Uキューブサット規格:10 cm x 20 cm x 30 cm サイズの超小型衛星

激動するX線宇宙の姿をモニターする全天X線監視「MAXI」

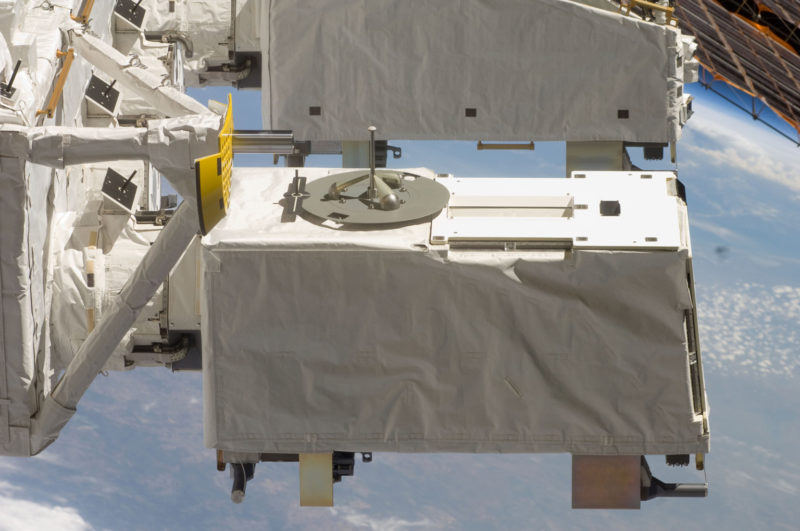

MAXI(マキシ)は、国際宇宙ステーションに搭載されている、理研が提案した装置です。「きぼう」日本実験モジュールの船外実験プラットフォームから、全天のX線源を観測しています。理研が開発した、大面積位置検出型比例計数管GSCが主観測機器として使用されています。理研、JAXAと国内の10の大学の研究者からなる「MAXIチーム」により、日々、運用、データ解析、速報が行われています。2021年8月現在、発見したX線新星は31個にのぼり、うち14個は新発見のブラックホール連星です。単独装置のブラックホール発見数としては歴代2位です。また、MAXI第3カタログには検出された896個のX線源が載せられており、21世紀のX線天体カタログとして使用されています。

インターネットで知らされたMAXIのX線突発天体の速報を受けて、世界中の、軌道上にある天文衛星、地上の大中小の可視光や電波の望遠鏡が、自分たちの装置を新天体に向けて、追観測を行っています(多波長天文学、時間領域天文学)。最先端の観測機器を最速で向けることによって、今まで得られなかったデータが得られ、ブラックホール天体などの理解などが進んでいます。全天をサーベイしているMAXIは、もちろん重力波天体の監視も行っています。MAXIホームページ http://maxi.riken.jp もご覧ください。

宇宙高温プラズマの精密分光観測「XRISM 衛星」

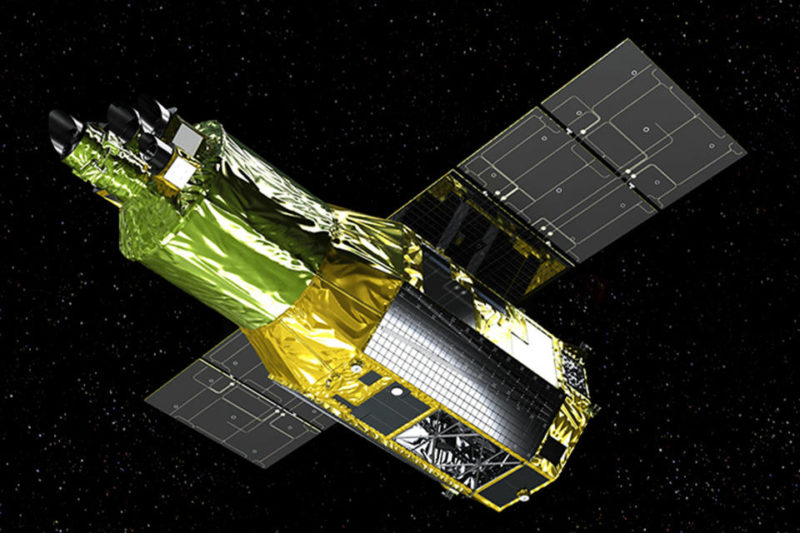

ひとつの星が爆発してつくる超新星残骸から宇宙最大の自己重力天体である銀河団まで,宇宙のいたるところに数千万 K から数億 K の高温プラズマが存在します。これらの宇宙高温プラズマを精密分光という手法で詳細に調べ, その化学進化や力学進化の解明を狙う宇宙天文台が X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) です。 XRISM は JAXA 主導による NASA, ESA との国際共同ミッションで, 2022年度の打ち上げを予定しています。(2023年9月7日に種子島宇宙センターからH-IIAロケット47号機で無事打ち上げられ、運用に向けて着々とフェーズを進めております。最近の動向についてはこちらのページをご参照ください https://www.jaxa.jp/projects/sas/xrism/index_j.html )

玉川研究室は,XRISM の心臓部である Resolve マイクロカロリメーター分光器の開発・較正や,初期観測計画の策定をはじめとする XRISM サイエンスチームの活動に参加しています。プロジェクトの詳細は https://xrism.isas.jaxa.jp/ をご覧ください。(Illustration of the XRISM satellite. Credit: ISAS/JAXA)

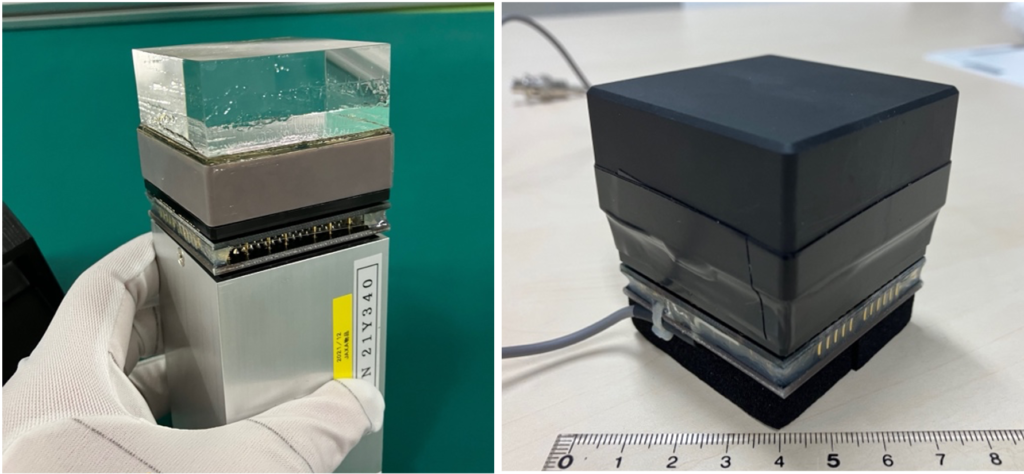

月環境探査用検出器「Lunar-RICheS」

NASAのアルテミス計画を筆頭に壮大な月有人探査計画が世界で競争的に進められており、その実現が間近になっています。有人長期ミッションで最も大きな障壁と捉えられているのが、飛行士の放射線被曝です。地球は地磁気と大気によって宇宙から飛来してくる高エネルギー放射線の99%を遮断できていますが、月には地磁気も大気も存在しないため、現地では0.001 GeV/nから1000 GeV/nを超える幅広いスペクトルで粒子線が降り注ぐと想定されています。我々の研究室ではJAXAと東京理科大学と協力し、これまでの検出器では精度良く図ることが難しかった1 GeV/n以上の放射線を測定できるLunar-RICheSの開発を進めております。将来Lunar-RICheSで取得できるデータを用いて、飛行士のために放射線対策を練ることはもちろん、月のどのあたりでどれほどの放射線が降り注ぐかを予想する宇宙天気予報への活用も期待されています。